点滴は、看護師が行うことの多い業務のひとつです。医師から指示される点滴の投与量や投与速度をもとに、看護師が点滴滴下計算をしながら投与を行います。基本的な手技とはいえ、慣れないうちは点滴滴下計算に難しさや不安を感じることも多いでしょう。

この記事では、点滴滴下計算の方法について、例を挙げながら詳しく解説します。点滴を行ううえでの注意点も紹介しています。点滴に自信のない看護師は、参考にしてみてください。

点滴滴下計算とは?

点滴滴下計算とは、患者に点滴を行う際、薬剤や輸液を適切な速度で投与するために必要な計算方法のことです。

点滴を行う際には、医師から必ず輸液の投与量や投与速度についての指示があり、看護師はその指示に従って点滴を投与します。

投与するスピードが速すぎると、患者に副作用や合併症が出現するリスクがあります。また滴下スピードが遅すぎると、指示に沿った量の薬剤を投与できなくなったり、期待される効果が得られなくなったりすることになり得ます。

輸液ポンプを使用する場合には、速度の設定をするだけで自動的に投与速度を調整してくれます。しかし病院によっては輸液ポンプの設置台数が限られているところもあり、全ての点滴に輸液ポンプを使用できるわけではありません。

ポンプを使用しない場合は、看護師が滴下数を計算し、速度を管理する必要があるのです。

経験の長い看護師は、暗算で滴下数を計算し、点滴をつなぐことができますが、はじめのうちはむずかしいと感じるでしょう。点滴の投与や、滴下数の計算に慣れていない時期にこそ、正しく計算する方法を身につけることが重要です。

点滴滴下計算の方法

点滴滴下計算の方法について具体的に見ていきましょう。

計算を行うには、次の情報が必要です。

● 点滴の投与時間(時間または分)

● 輸液セットの滴下数(滴/mL)

これらの情報を用いて、以下の手順で計算を行います。

1時間あたりの投与量は、次の式で算出できます。

「総投与量 ÷ 投与時間」

②1分あたりの投与量を計算する

次に、1時間あたりの投与量から、1分あたりの投与量を導き出します。

「1時間あたりの投与量 ÷ 60分」

③1分あたりの滴下数を計算する

1分あたりの投与量を点滴するために必要な滴下数を計算します。

「1分あたりの投与量 × 20滴/mLまたは60滴/mL」

20滴/mL・60滴/mLの違い

「1分あたりの滴下数」を導き出す際、1分あたりの投与量に20滴/mLまたは60滴/mLを掛け合わせるという計算方法を紹介しました。この「20滴/mLまたは60滴/mL」の違いは、点滴の際に使う輸液セットの種類によるものです。

輸液セットには、次の2種類があることを覚えておきましょう。

● 微量用輸液セット :60滴/mL

一般用輸液セットは主に成人に、微量用輸液セットは小児用ルートに用いられます。しかし、大人の患者であっても微量用輸液セットを選択するケースもあります。

滴下計算の際には、どちらのルートを使用するのかをしっかりと確認しておくことが重要です。

計算シミュレーション

ここまで紹介した点滴滴下計算の方法を用いて、実際に計算してみましょう。

今回は、次の条件で計算をします。

● 点滴の投与時間:2.5時間(150分)

● 使用する輸液セットの滴下数:20滴/mL

1分間の滴下数 = 500mL ÷ 150分 = 3.333… mL/分②1分間あたりの滴下数を計算する

3.333…mL× 20滴/mL = 66.666…滴

20滴/mLのルートで500mLの輸液を2.5時間で投与する場合、1分間に約67回滴下されるよう速度調整をする必要があることがわかります。

ただし1分間で滴下数を合わせるのは難むずかしいことです。10秒もしくは5秒あたりの滴下数を計算すれば、合わせやすくなります。実際に速度を調整するときには、タイマーや時計、点滴カウンターを使用して速度を調整するとよいでしょう。

このように、さまざまな条件での滴下計算を繰り返すことで、安全で効果的に点滴投与ができるようになっていくのです。

効率的に計算する方法

点滴滴下計算を早く正確に行うにはコツがあります。ここでは、約分を活用する方法を紹介します。

まずは「総量÷投与時間」の計算式を用い、1時間あたりの輸液量を求めます。

たとえば500mLを5時間で投与する場合の計算式は「500÷5=100mL」で、1時間あたりの輸液量は100mLとなります。

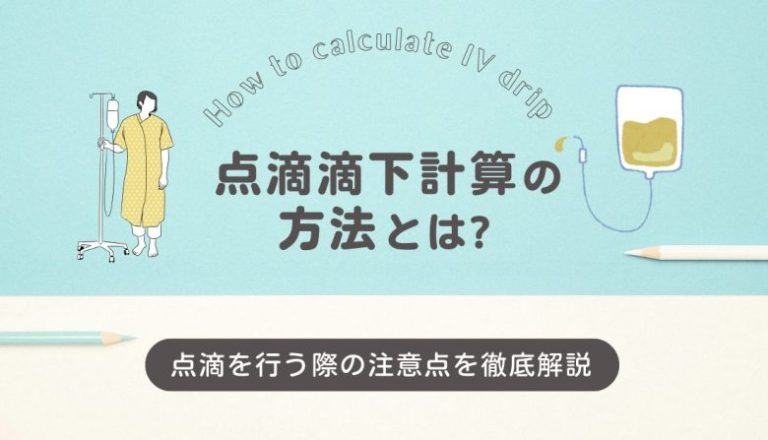

②約分を活用して1分あたりの滴下数を計算する

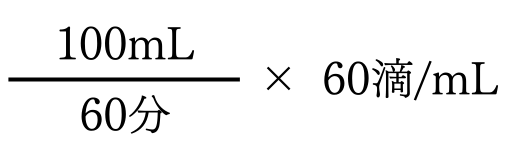

1時間あたりの輸液量が算出できたら、次は約分を用い、1分あたりの滴下数を算出します。

計算式は以下のとおりです。

● 小児用(60滴/mL):1時間あたりの輸液量と同じ数値

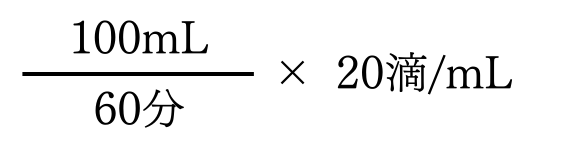

「60分」と「20滴/mL」を約分すると「3」になるため、成人用の輸液量は3で割るだけで済みます。

【成人用(20滴/mL)の場合】

約分すると↓

また小児用の場合は「60分」と「60滴/mL」が相殺されるため、1時間あたりの輸液量がそのまま1分あたりの滴下数になります。

【小児用(60滴/mL)の場合】

約分すると↓

100 × 1 = 100滴/分

①②の計算式の結果、500mLの輸液を5時間で投与する場合の1分あたりの液下数は、成人用で「33.3滴(100÷3)」、小児用では「100滴」であることがわかります。

実際の調整では、この値を6で割って10秒あたりの滴下数にすると合わせやすくなります。

10秒間の滴下数早見表

点滴の滴下数について「10秒間あたり何滴落とすのか」が事前にわかっていると、スムーズに調整できます。以下の早見表を参考にして、適切な滴下速度を設定しましょう。

成人用輸液セット(20滴/mL)の場合

投与時間

500mL

100mL

30分

55.6滴

11.1滴

1時間

27.8滴

5.6滴

2時間

13.9滴

2.8滴

3時間

9.3滴

1.9滴

4時間

6.9滴

1.4滴

5時間

5.6滴

1.1滴

6時間

4.6滴

0.9滴

8時間

3.5滴

0.7滴

12時間

2.3滴

0.5滴

24時間

1.2滴

0.2滴

小児用輸液セット(60滴/mL)の場合

投与時間

500mL

100mL

30分

–

33.3滴

1時間

83.3滴

16.7滴

2時間

41.7滴

8.3滴

3時間

27.8滴

4時間

20.8滴

4.2滴

5時間

16.7滴

3.3滴

6時間

13.9滴

2.8滴

8時間

10.4滴

2.1滴

12時間

6.9滴

1.4滴

24時間

3.5滴

0.7滴

早見表を使用することで計算の手間が減るため、より素早く滴下速度を設定できます。ただし、実際の調整時には、患者の状態や点滴の進行具合に応じ微調整が必要なことに注意しましょう。

点滴を行う際の3つの注意点

点滴を開始したら、点滴中の患者の観察をしっかりと行います。

2.静脈炎・血管外漏出

3.副作用やアナフィラキシーショックなどの発生

点滴中はとくに上記の項目に注意をして観察しましょう。それぞれについて解説します。

1.滴下速度

点滴開始時に滴下速度をしっかり調整していても、患者の体位やルートの位置によって投与速度は変化するものです。とくに自由に体を動かせる患者の場合、腕の角度や位置が体動で変わりやすく、滴下が止まってしまったり、速くなりすぎてしまったりする場合があります。

また、ルートが留置されている位置によっては、腕を曲げたときに血管が圧迫され、投与速度が変わってしまいます。看護師は患者の状態をこまめにチェックし、点滴がきちんと滴下しているか、速度が変化していないかを確認しましょう。

点滴が止まっていたり速度が変わっていたりする場合には、患者に腕を伸ばしておくように説明する、体勢に応じて再び滴下速度を調整するなどの対処が必要です。

一度点滴が止まり、体勢を変えても落ちない場合には、ルートが詰まったり漏れたりしている可能性が考えられます。その際には、ルートの入れ替えを検討する必要があるでしょう。

2.静脈炎・血管外漏出

点滴投与中に、静脈炎や血管外漏出が起こることもあります。

静脈炎とは、点滴で投与した薬液が血管の内側を刺激し、炎症が起こる症状です。発赤や腫れ、痛みなどが静脈に沿って出現します。一方、血管外漏出とは、点滴で投与した薬液が血管の外の周辺組織に漏れてしまうことで、その組織に炎症が起こることを指します。

静脈炎や血管外漏出は、薬液の刺激の強さや投与速度、患者の体動、ルート先端の位置、血管の脆弱さなどさまざまなことが要因で起こります。

点滴中の患者にこれら症状が見られた場合には、すぐに主治医に報告し、主治医の判断・指示のもと、適切な対処を行いましょう。

3.副作用やアナフィラキシーショックなどの発生

点滴する薬剤や輸液の中には、副作用やアナフィラキシーショックなどの反応を起こす可能性があるものも含まれます。

点滴による副作用は、患者の病態・体質や、使用する薬剤によって異なります。看護師は、投与前に薬剤の作用や考えられる副作用について十分把握し、異変にすぐに気付けるようにしておきましょう。

アナフィラキシーショックとは、重篤なアレルギー反応のひとつです。蕁麻疹やかゆみなどの皮膚症状や呼吸困難、下痢や嘔吐などの消化器症状が出現するだけでなく、血圧低下や意識消失が起こり、命に関わる場合もあるのです。

アナフィラキシーショックは、点滴の投与をしてから早い段階で起こる傾向にあります。とくに、患者に今まで使ったことのない薬剤を使用する場合には、点滴開始から5~15分間は注意して観察しましょう。

万が一、点滴を開始してから少しでも気になる症状が出現した場合には点滴を中断し、素早く医師に報告し、医師の指示のもと対処することが重要です。

まとめ

この記事では、看護師が行う点滴滴下計算の方法や、点滴中の患者を観察するうえでの注意点を解説しました。

点滴滴下計算では、全体の投与量と支持された投与時間から、1分間に投与すべき量を導き出します。それをもとに、1分あたりの滴下数を計算します。慣れないうちは、無理に暗算するのではなく、電卓を用いて正確に計算しましょう。

経験を重ねることで、より的確な判断や暗算ができるようになります。

医療機関の求人を探すなら”スマイルナース”

看護師として経験を積んでいくことで、点滴滴下計算や点滴中の患者の状態を観察する力は培えます。またこれらの手技を身につけるためにもキャリアアップをしていくにも、自分に合った職場環境で働くことは重要です。

もしも今の職場で続けていけるかどうか不安を感じているなら、転職を考えてみるのも選択肢のひとつです。

看護師専門の転職応援サイト「スマイルナース」では、豊富な求人情報を持つほか、経験豊富なコーディネーターが、あなたの理想の転職をサポートします。看護師としてのスキルを磨ける職場を見つけたい人はぜひ利用してください。